相続登記の基礎知識

不動産について知りたい

先生、『相続登記』ってよく聞くんですけど、何のことかよくわかっていないんです。簡単に教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

そうか、では簡単に説明しよう。亡くなった人が持っていた土地や建物を、その人の家族が引き継ぐときの手続きを『相続登記』と言うんだ。誰が引き継ぐのかをちゃんと記録に残すために必要な手続きだよ。

不動産について知りたい

なるほど。でも、どうして記録に残す必要があるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。きちんと記録しておかないと、誰が土地や建物の持ち主かわからなくなって、トラブルになる可能性があるからなんだ。例えば、売ったり貸したりするときに困ってしまうだろう? だから、相続登記は大切な手続きなんだよ。

相続登記とは。

亡くなった人が持っていた土地や建物を、引き継ぐ人が自分の名前に書き換える手続きのことを「相続登記」といいます。この手続きは、土地や建物がある場所を管轄する法務局で行います。必要な書類としては、亡くなった人の住民票の除票、亡くなった人の戸籍謄本一式、相続する人全員の戸籍謄本、遺産の分け方を決めた書類か遺言書などがあります。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物を、相続する人の名前に書き換える手続きのことです。この手続きを行うことで、名実ともに不動産の所有者となります。

人は亡くなると、その人が所有していた財産は相続人に引き継がれます。財産には、現金や預貯金だけでなく、土地や建物といった不動産も含まれます。これらの不動産を相続した場合、正式な所有者となるためには、法務局で相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続きは、亡くなった人の最後の住所地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。例えば、亡くなった人が東京に住んでいて、相続する不動産が大阪にある場合は、大阪の法務局で手続きを行います。

相続登記を行うことで、相続人は不動産を自由に処分できるようになります。例えば、売却したり、贈与したり、担保に入れてお金を借りたりすることが可能になります。逆に、相続登記をせずに放置しておくと、これらの手続きを行うことができなくなります。

また、相続登記を怠ると、誰が本当の所有者なのかが分からなくなり、将来、親族間で所有権をめぐる争いが起きる可能性があります。例えば、相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続したのかが明確でないと、トラブルに発展する恐れがあります。さらに、相続人が亡くなった場合、その相続人が誰なのかを特定するのが難しくなり、相続手続きが複雑化することもあります。

このようなトラブルを避けるためにも、相続が発生した場合は、できるだけ早く相続登記を行うことが大切です。手続きには、戸籍謄本や住民票などの書類が必要となります。必要書類や手続きの流れなどは、法務局の窓口やホームページで確認することができます。また、司法書士や弁護士などの専門家に相談することもできます。専門家に依頼すれば、必要な書類の収集や手続きの代行をしてもらえるので、スムーズに相続登記を進めることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続登記とは | 亡くなった人が所有していた不動産を、相続する人の名前に書き換える手続き |

| 目的 | 名実ともに不動産の所有者となる |

| 手続き場所 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 相続登記のメリット | 不動産を自由に処分できる(売却、贈与、担保設定など) |

| 相続登記をしないデメリット |

|

| 必要書類 | 戸籍謄本、住民票など |

| 相談窓口 |

|

必要書類の準備

相続による不動産の名義変更、つまり相続登記を行うには、様々な書類を準備する必要があります。これらの書類は、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の確定、不動産の所有権の移転などを証明するために必要不可欠です。準備を始める前に、必要な書類の種類や取得方法をしっかりと確認しておきましょう。

まず、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(抄本ではなく謄本)が必要です。これは、故人の出生から死亡までの身分関係の変遷、つまり婚姻や離婚、養子縁組などを確認し、正確な相続人を確定するために必要です。戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得できます。

次に、故人の住民票の除票が必要です。これは、故人の最後の住所を確認するための書類であり、相続登記の申請先を決定するために必要となります。住民票の除票は、故人の最後の住所地のある市区町村役場で取得できます。

さらに、相続人全員の戸籍謄本も必要です。これは、相続人全員の氏名、住所、そして故人との関係などを確認するためです。それぞれの相続人の本籍地のある市区町村役場で取得する必要があります。

そして、遺産分割協議書、もしくは遺言書が必要です。遺産分割協議書は、相続人全員が誰がどの不動産を相続するのかを話し合って作成する書類です。誰がどの財産を取得するのかを明確に記載し、全員の署名と実印を押印する必要があります。もし、故人が遺言書を残している場合は、その遺言書の内容に従って相続が行われます。公正証書遺言の場合は、公証役場で確認できます。

これらの書類は、それぞれ取得方法や必要な情報が異なります。戸籍謄本などは取得に時間がかかる場合もありますので、早めに準備を始めることが大切です。必要に応じて、司法書士や行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。

| 書類名 | 必要性 | 取得場所 |

|---|---|---|

| 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 故人の身分関係の変遷を確認し、正確な相続人を確定するため | 故人の本籍地のある市区町村役場 |

| 故人の住民票の除票 | 故人の最後の住所を確認し、相続登記の申請先を決定するため | 故人の最後の住所地のある市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人全員の氏名、住所、故人との関係を確認するため | 各相続人の本籍地のある市区町村役場 |

| 遺産分割協議書または遺言書 | 誰がどの不動産を相続するかを決定するため | 遺産分割協議書:相続人全員で作成 遺言書:公正証書遺言の場合は公証役場 |

申請手続きの手順

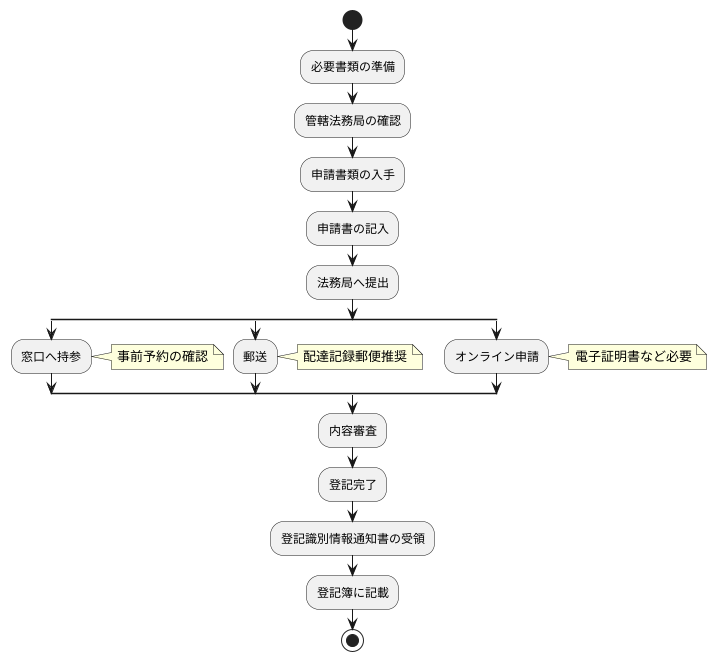

不動産の所有権移転など、重要な手続きである登記申請。必要書類の準備が完了したら、いよいよ法務局での申請手続きへと進みます。まずは、対象となる不動産を管轄する法務局を調べましょう。法務局のウェブサイトや電話で確認できます。管轄の法務局が判明したら、申請に必要な書類一式を入手します。申請書をはじめ、添付書類の種類や様式は手続きの内容によって異なるため、事前に法務局のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせて確認しておきましょう。

入手した申請書には、必要事項を正確かつ丁寧に記入することが重要です。記入漏れや誤りがあると、申請が却下される可能性があります。不明な点があれば、法務局の担当者に相談しながら記入を進めましょう。必要書類が全て揃ったら、いよいよ法務局へ提出です。提出方法はいくつかあります。一つ目は、法務局の窓口へ直接持参する方法です。窓口へ行く場合は、事前に予約が必要かどうかを確認しておきましょう。予約が必要な場合、法務局のウェブサイトや電話で予約手続きを行います。

二つ目は、郵送で提出する方法です。遠方の場合や、時間の都合がつかない場合に便利です。郵送の場合は、配達記録郵便など、追跡可能な方法で送付することをお勧めします。三つ目は、オンラインで申請する方法です。インターネットを利用して申請手続きを行う方法で、自宅やオフィスから24時間いつでも手続きが可能です。ただし、オンライン申請には、電子証明書など、一定の条件を満たす必要があります。

申請書類が法務局に受理されると、担当者による内容審査が行われます。審査では、申請内容に不備や問題がないか、必要書類が全て揃っているかなどが確認されます。審査に問題がなければ、登記が完了となります。登記完了までの期間は、法務局の混雑状況や申請内容によって異なりますが、通常は数週間から数ヶ月程度かかります。登記が完了すると、申請者へは登記識別情報通知書が送付されます。この通知書は、登記が完了したことを証明する重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。また、登記簿にも新しい所有者として記載され、正式に不動産の所有権が移転します。

専門家への相談

相続登記は、所有権を移転する大切な手続きですが、複雑で多くの時間と手間がかかります。必要書類を集めたり、申請用紙に記入したりする作業は、専門的な知識が必要となる場合もあり、初めての方にとっては大きな負担となるでしょう。

手続きに少しでも不安を感じたら、司法書士や弁護士といった専門家への相談をお勧めします。専門家は、相続登記に関する豊富な知識と経験を持っています。そのため、登記に必要な書類を代わりに集めてくれたり、申請用紙への記入を代行してくれたりします。さらに、法務局とのやり取りも代わって行ってくれるため、ご自身で手続きを行う場合に比べて、時間と労力を大幅に削減することができます。

相続には、思わぬトラブルがつきものです。例えば、相続人が複数いる場合、遺産の分割をめぐって意見が対立することがあります。また、遺言書の内容が不明瞭な場合や、相続人が行方不明になっている場合など、様々な問題が発生する可能性があります。このようなトラブルが発生した場合でも、専門家は適切な助言や対応をしてくれます。場合によっては、代理人として交渉なども行ってくれるため、安心して手続きを進めることができます。

専門家へ依頼する場合には費用が発生しますが、時間と手間を省き、確実な手続きを行うためには、費用対効果が高いと言えるでしょう。特に、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が難航している場合などは、専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができるだけでなく、将来のトラブル発生を未然に防ぐことにも繋がります。安心して相続手続きを進めたい方は、一度専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続登記の特性 | 所有権移転の重要な手続きだが、複雑で時間と手間がかかる。専門知識が必要な場合もあり、負担が大きい。 |

| 専門家活用(司法書士・弁護士)のメリット |

|

| 専門家活用の費用対効果 | 費用は発生するが、時間と手間、確実な手続き、トラブル発生予防を考慮すると費用対効果は高い。特に相続人が複数人、遺産分割協議が難航する場合は有効。 |

| 結論 | 安心して相続手続きを進めるために、専門家への相談を検討すべき。 |

注意点とまとめ

相続した土地や建物を自分の名義にする手続き、つまり相続登記について、いくつか気を付ける点と全体像をお伝えします。まず、相続登記には期限があります。相続が始まったと知った日から10年以内に申請しなければなりません。この10年という期間を過ぎてしまうと、原則として名義変更ができなくなってしまいますので、期限にはくれぐれもご注意ください。

次に、相続登記には費用がかかります。これは登録免許税と呼ばれ、土地や建物の評価額に応じて金額が決まります。評価額が高ければ高いほど、登録免許税も高くなる仕組みです。

相続登記の手続き自体は、複雑な部分もあります。必要書類を集めたり、申請書を作成したり、様々な作業が必要です。ですが、相続登記は、土地や建物を適切に管理し、将来揉め事を避けるためにとても大切な手続きです。しっかりとした準備を行い、期限を守って手続きを進めるようにしましょう。

もし、手続きについて不安な点や分からないことがあれば、専門家である司法書士や土地家屋調査士に相談すると良いでしょう。専門家は手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。複雑な手続きも、専門家のサポートがあれば安心です。

相続登記をきちんと済ませることで、安心して土地や建物を管理し、有効に活用できるようになります。また、相続人同士で後々トラブルになる可能性を減らし、良好な関係を保つことにも繋がります。円満な相続のためにも、相続登記の重要性を理解し、適切な対応を心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 期限 | 相続開始を知った日から10年以内 |

| 費用 | 登録免許税(土地や建物の評価額に応じて変動) |

| 手続き | 必要書類の収集、申請書の作成など。専門家(司法書士、土地家屋調査士)への相談が推奨される。 |

| メリット |

|