不動産下見の重要性

不動産について知りたい

先生、『下見』って言葉、不動産では2つの意味があるって本当ですか?

不動産アドバイザー

はい、その通りです。一つは、実際に物件を見に行くこと。もう一つは、建物の外壁の仕上げ方法の一つを指します。

不動産について知りたい

外壁の仕上げ方法としての『下見』って、どんなものですか?

不動産アドバイザー

木の板を少し重ねて張る方法で、押し縁下見と簓子下見という種類があります。古い木造住宅でよく見られますよ。

下見とは。

『下見』という言葉は、不動産の世界で二つの意味で使われます。一つ目は、購入や賃貸を検討している物件を実際に見に行くことです。事前に調べておいた情報を元に、自分の目で確かめることを指します。二つ目は、建物の外壁の仕上げ方法の一つを指します。木造建築でよく使われる方法で、薄い板を壁に重ねて張っていきます。この張り方には、板を留める金具の種類によって、『押し縁下見』と『ささら子下見』という二つの種類があります。昔ながらの木造住宅でよく見られます。

下見の目的

住まい探しをする上で、物件の情報や写真を見るだけでは判断材料として不十分です。資料だけでは得られない重要な情報を得るために、実際に物件を自分の目で見て確認する「下見」が不可欠です。

下見では、まず室内に注目しましょう。日当たりや風通しが良いか、部屋の広さは十分か、収納スペースは使いやすいかなどを確認します。特に、日当たりや風通しは、写真では判断しづらい要素です。一日を通してどの程度日が差し込むのか、窓を開けた際に風の流れはどのようになっているのかを確かめましょう。また、コンセントの位置や数、建物の構造なども確認しておくと、家具の配置や生活動線をイメージしやすくなります。

次に周辺環境にも目を向けましょう。最寄りの駅やバス停までの距離や道のりはどうか、スーパーや病院、学校などの施設は近くにあるか、騒音や臭気、治安などは問題ないかを確認します。駅までの距離は徒歩で計測し、周辺の施設の位置関係も地図で確認しておきましょう。また、近隣に工場や幹線道路などがある場合は、騒音や臭気が気になる場合もありますので、注意深く観察することが大切です。特に、臭いは写真や資料では分からない情報ですので、下見の際に必ず確認しましょう。

加えて、建物の状態も確認しておきましょう。外壁にひび割れはないか、水回りに不具合はないか、建物の老朽化の程度はどのくらいかなどをチェックします。写真では修繕されているように見えても、実際に見てみると問題がある場合もあります。特に、水漏れや雨漏りの跡などは、入居後に大きなトラブルに繋がる可能性がありますので、念入りに確認しましょう。下見を入念に行うことで、住まい選びの失敗を防ぎ、満足のいく住まいを見つけることが出来ます。

| 確認事項 | チェックポイント | 備考 |

|---|---|---|

| 室内 | 日当たり・風通し | 一日を通してどの程度日が差し込むのか、窓を開けた際の風の流れを確認 |

| 部屋の広さ・収納スペース | 十分な広さ、使いやすさを確認 | |

| コンセントの位置・数 | 家具の配置や生活動線をイメージ | |

| 建物の構造 | – | |

| 周辺環境 | 駅・バス停までの距離・道のり | 徒歩で計測 |

| スーパー、病院、学校などの施設 | 地図で位置関係を確認 | |

| 騒音・臭気・治安 | 特に臭いは資料では分からないため、注意深く確認 | |

| 工場や幹線道路の有無 | 騒音や臭気が発生する可能性を確認 | |

| 建物の状態 | 外壁のひび割れ | – |

| 水回りの不具合 | 水漏れや雨漏りの跡などを念入りに確認 | |

| 老朽化の程度 | – |

下見の注意点

住まい探しにおいて、実際に物件を自分の目で確かめる下見は非常に大切です。事前に確認事項をまとめておくと、現地で迷うことなくスムーズに見学できます。

まず、室内では、日当たりが良いかを確認しましょう。一日を通してどの程度日が差し込むのか、特に朝夕の明るさは、生活リズムに大きく影響します。また、収納場所の大きさや使い勝手も大切です。押し入れやクローゼットの奥行きや高さ、棚の配置などを確認し、自分の荷物がきちんと収まるか想像してみましょう。さらに、コンセントの数や位置も忘れずにチェックしましょう。家電製品を使う場所や数に合わせて、十分な数があるか、配置は適切かを確認することが大切です。

メジャーを持参すれば、家具の配置を検討できます。部屋の寸法を測り、持っている家具のサイズと照らし合わせることで、実際に置いたときのイメージを掴むことができます。カメラで室内の様子や気になる箇所を撮影しておけば、後でじっくり見返すことができます。特に中古物件では、壁や床の傷み具合、水回りの設備の古さなどを細かく確認し、写真に残しておきましょう。

物件の外も見てみましょう。周辺の環境は、暮らしやすさに直結する重要な要素です。近所に学校や公園、買い物に便利な店があるか、駅からの距離やバスの便はどうかなど、生活に密接に関わる点を調べましょう。また、騒音や臭い、周りの建物の様子なども確認しておきましょう。静かな環境を好む人は、道路の交通量や近隣の工場の有無にも気を配る必要があります。

下見は、物件内部だけでなく、周辺環境を含めて総合的に判断する貴重な機会です。しっかりと準備をして、理想の住まいを見つけるために役立てましょう。

| 確認場所 | 確認事項 | ポイント |

|---|---|---|

| 室内 | 日当たり | 一日を通してどの程度日が差し込むか、特に朝夕の明るさを確認 |

| 収納 | 収納場所の大きさや使い勝手、自分の荷物がきちんと収まるか確認 | |

| コンセント | 数や位置、家電製品を使う場所や数に合わせて配置が適切か確認 | |

| 持ち物活用 | メジャー | 家具の配置検討、部屋の寸法を測り持っている家具のサイズと照合 |

| カメラ | 室内の様子や気になる箇所を撮影、後でじっくり見返す | |

| 物件周辺 | 周辺環境 | 学校、公園、店、駅からの距離やバスの便など生活に密接に関わる点を確認 |

| 騒音・臭い | 騒音や臭い、周りの建物の様子などを確認 | |

| 交通量 | 道路の交通量や近隣の工場の有無も確認 |

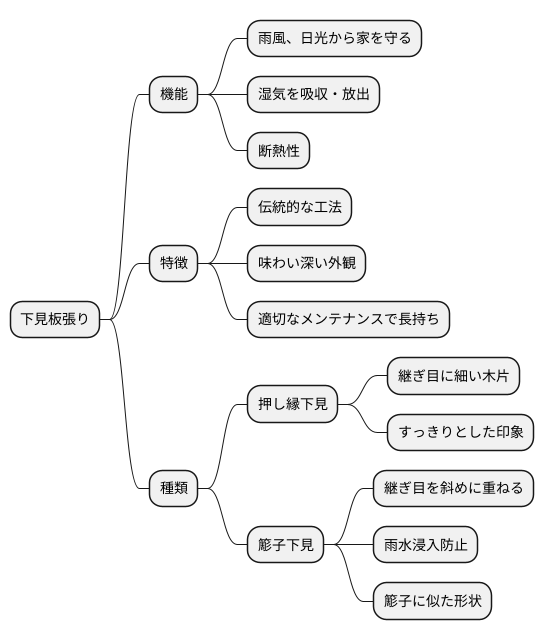

建物の外壁と下見板張り

建物の外壁は、雨風や日光から家を守る重要な役割を担っています。その外壁の仕上げ方法の一つに、下見板張りという工法があります。これは、木製の板を一枚一枚重ねて張っていく伝統的な方法です。古くから日本の木造建築で用いられてきたこの工法は、独特の味わい深い外観を作り出します。

下見板張りは、板の固定方法によって大きく二つの種類に分けられます。一つは押し縁下見です。この工法では、板の継ぎ目に細い木片を押し当てて固定します。そのため、継ぎ目が目立たず、すっきりとした印象を与えます。もう一つは簓子下見です。板の継ぎ目を斜めに切って重ね合わせることで、雨水が建物内部に浸入するのを防ぎます。簓子という名前は、この斜めに切った形が、竹でできた楽器の簓子に似ていることに由来すると言われています。

下見板張りは、日本の高温多湿な気候風土に適した工法です。木は呼吸をするため、湿気を吸収したり放出したりする性質を持っています。そのため、日本の多湿な夏には湿気を吸収し、乾燥した冬には湿気を放出することで、室内を快適な状態に保つのに役立ちます。また、木は断熱性にも優れているため、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を実現できます。

さらに、下見板張りは適切なメンテナンスを行うことで、長持ちさせることが可能です。定期的に塗装を塗り替えることで、木材を腐食や害虫から守り、建物の寿命を延ばすことができます。このように、下見板張りは、機能性と美しさを兼ね備えた、日本の伝統的な建築技術と言えるでしょう。

押し縁下見と簓子下見の違い

外壁の下見板張りには、様々な種類がありますが、その中でも押し縁下見と簓子下見は、日本の伝統的な建築技術として広く知られています。どちらも板を張るという点では同じですが、板の繋ぎ合わせ方、そして見栄えに大きな違いがあります。

押し縁下見は、板と板の繋ぎ目に細い木片を押し当てて固定する方法です。この細い木片のことを押し縁と呼びます。押し縁は、板をしっかりと固定するだけでなく、板の繋ぎ目を覆い隠す役割も担っています。そのため、壁の表面は平坦で整然とした印象になります。まるで一枚の大きな板で壁が作られているかのように見えます。また、押し縁の色や材質を変えることで、壁面にアクセントを加えることも可能です。現代の住宅でも、和風建築の趣を出すために、押し縁下見が採用されることがあります。

一方、簓子下見は、板の端を斜めに削り、その削った部分を重ね合わせるようにして張る方法です。この斜めに削られた部分が、竹を斜めに割って作った道具である簓子に似ていることから、簓子下見と呼ばれています。簓子下見の最大の特徴は、板の重なりが雨水の侵入を防ぐという点です。雨水が壁面に伝って流れ落ちても、板の重なりが壁内部への浸入を効果的に防ぎます。そのため、簓子下見は、雨風の強い地域で古くから用いられてきました。壁の表面は、板の重なりが模様のようになり、独特の風合いを醸し出します。

このように、押し縁下見と簓子下見は、それぞれ異なる特徴を持っています。押し縁下見は、すっきりとした見た目とデザイン性を重視する際に適しており、簓子下見は、防水性と耐久性を重視する際に適しています。どちらの方法を選ぶかは、建物の立地条件やデザイン、そして予算などを考慮して決定されます。

| 項目 | 押し縁下見 | 簓子下見 |

|---|---|---|

| 繋ぎ合わせ方 | 板の繋ぎ目に押し縁を当てて固定 | 板の端を斜めに削り、重ね合わせる |

| 見栄え | 平坦で整然とした印象、一枚板のような見た目 | 板の重なりが模様となり、独特の風合い |

| 機能 | デザイン性、壁面へのアクセント | 防水性、耐久性 |

| 利点 | すっきりとした見た目、押し縁でデザイン変更可能 | 雨水の侵入を防ぐ |

| 用途 | 和風建築、現代住宅 | 雨風の強い地域 |

下見板張りのメリットとデメリット

下見板張りは、外壁材として古くから日本で親しまれてきた工法です。板を重ねて張るその独特の姿は、見る人に温かみのある印象を与えます。木の持つ自然な風合いは、周りの景色に溶け込みやすく、落ち着いた雰囲気を醸し出します。また、通気性の良さも大きな利点です。板と板の間に隙間ができることで、壁の中に湿気がこもるのを防ぎ、建物の劣化を遅らせる効果が期待できます。湿気の多い日本の気候では、特に重要なポイントと言えるでしょう。さらに、断熱性にも優れています。木材そのものが持つ断熱効果に加え、板と板の間に空気の層ができることで、外気温の影響を受けにくくなります。夏は涼しく、冬は暖かい快適な住まいを実現できるでしょう。

一方で、下見板張りは定期的な手入れが欠かせません。木材は、雨風や紫外線にさらされることで、徐々に劣化していきます。そのため、塗装の塗り替えや、腐食した部分の修繕などを定期的に行う必要があります。これは、ある程度の費用と手間がかかることを理解しておく必要があります。また、木材は燃えやすい素材であるため、防火対策も重要です。防火処理を施す、あるいは防火性能の高い塗料を使用するなど、安全性を高める工夫が必要です。さらに、地域によっては、シロアリの被害も考慮しなければなりません。シロアリ対策の薬剤散布や、定期的な点検を行うことで、建物を守る必要があります。このように、下見板張りは、美しさや快適さといった多くのメリットがある一方で、維持管理に手間と費用がかかるというデメリットも存在します。下見板張りを検討する際には、これらのメリット・デメリットをしっかりと理解し、長期的な視点で判断することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 温かみのある印象、周りの景色に溶け込みやすい、通気性が良い、湿気がこもりにくい、断熱性に優れる、夏は涼しく冬は暖かい |

| デメリット | 定期的な手入れが必要、塗装の塗り替え、腐食した部分の修繕、費用と手間がかかる、燃えやすい、防火対策が必要、シロアリの被害、薬剤散布や定期点検 |